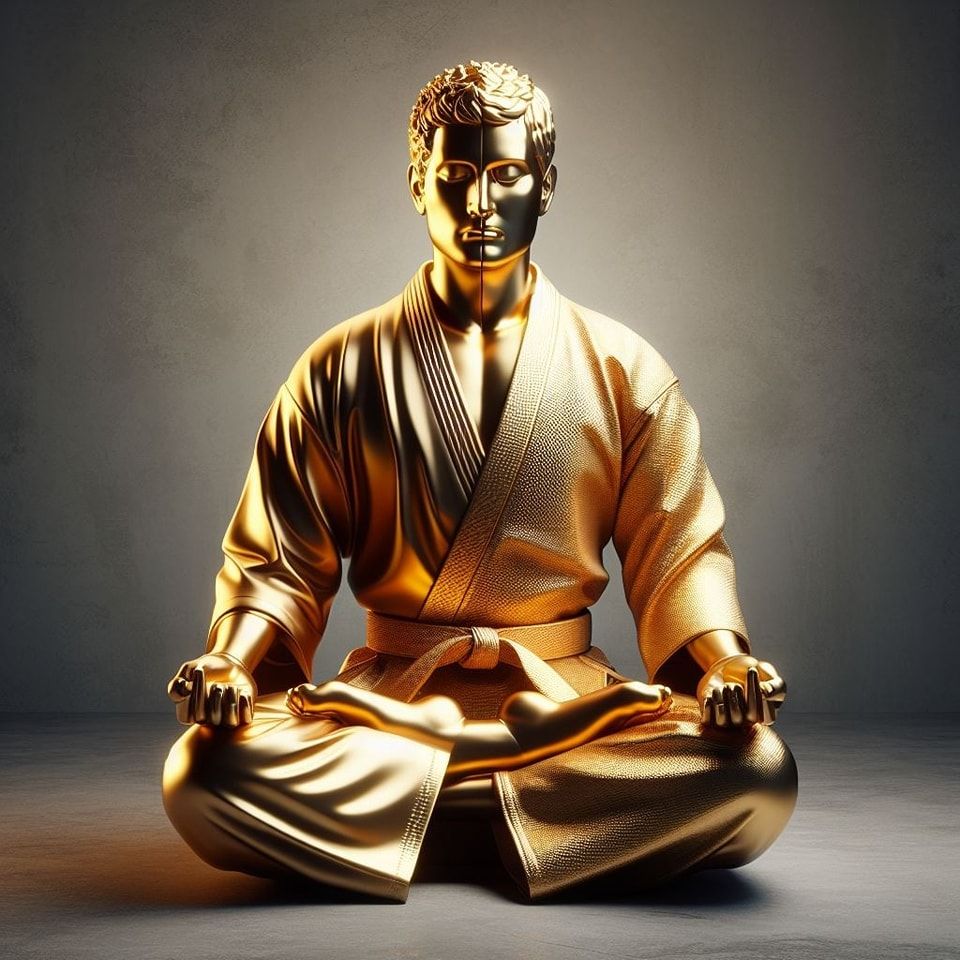

Bunburyōdō - Pinsel und Schwert

Der gemeinsame Weg von Philosophie und Kriegskunst

Das Konzept Bunburyōdō stammt aus der japanischen Kultur und bedeutet wörtlich übersetzt "der gemeinsame Weg von Kultur und Kriegskunst" (Bun = Schrift, Kultur | Bu = Kampf, Kriegskunst | Ryōdō = beide Wege, doppelter Weg).

In der traditionellen Samurai-Kultur galt Bunburyōdō als Ideal: Ein Krieger sollte nicht nur im Schwertkampf (Bu) exzellent sein, sondern auch gebildet und kultiviert (Bun). Das bedeutete, dass Samurai neben der Kampfkunst auch Kalligraphie, Philosophie, Dichtung und strategisches Denken studierten.

Heute wird das Konzept oft in Bezug auf moderne Kampfkunst und Bildung angewendet. Es steht für die Idee, dass körperliches Training und geistige Entwicklung Hand in Hand gehen – ein Prinzip, das auch im Karate eine große Rolle spielt.

Im folgenden ein gedanklicher Exkurs zu diesem Konzept

Wird ein Kind geboren, so fühlt es sich als erstes eins mit seiner Mutter. Erst mit der Zeit beginnt es, sich als eigenständiges Wesen zu begreifen. Es macht einen ersten Unterschied: den Unterschied zwischen sich und seiner Mutter.

Nach demselben Konzept, wie das Kind beginnt, die Welt zu erfassen, begreifen auch wir Menschen die Welt. Wir konstruieren unsere Welt, indem wir stets Dinge voneinander unterscheiden. Das Objekt unterscheiden wir von seiner Umgebung. Dunkel verstehen wir, weil wir hell kennen. Hart gibt es nur, wenn es auch weich gibt.

Wir machen stets Unterscheidungen und versuchen so, unsere Welt zu verstehen. Ob das von uns konstruierte Bild der Welt, dabei tatsächlich der Realität entspricht oder bloss ein Konstrukt unserer Gedanken ist, sei dahingestellt. Wir sehen einen Baum auf einer Wiese und vergessen leicht, dass der Baum nicht dort aufhört, wo er sich unserem Auge entzieht. Ist beispielsweise ein mit dem Baum in Symbiose lebender Pilz Teil des Baumes?

Ebenso unterscheiden wir zwischen den zwei Gesundheitszuständen: gesund und krank. Dies, obschon wir uns wohl viel eher auf einem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit bewegen.

Wir machen stets Unterscheidungen und oft favorisieren oftmals eine Seite. So wird in unserer Gesellschaft das sogenannte Männliche als wichtiger angesehen als das sogenannte Weibliche. Berufliche Karriere zu machen, wird als wichtiger betrachtet als die Kinderbetreuung. Berufe, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, sind grundsätzlich schlechter bezahlt als Berufe, die vorwiegend von Männern besetzt sind. Eine Gesellschaft, die nur eine Seite der Medaille favorisiert, befindet sich nicht im Gleichgewicht.

Analog zu unserer Gesellschaft, befindet sich auch ein Mensch nicht im Gleichgewicht, wenn er die Dualität des Lebens missachtet. Ein Mensch kann beispielsweise nicht nur hart sein, sondern muss sich auch seiner Verletzlichkeit bewusst sein. Nebst Leistung muss es auch Zeiten der Erholung geben. Körper und Geist müssen sich gegenseitig ausgleichen. Obschon der Körper durch den Geist gesteuert wird, kann dieser ohne den Körper nicht überleben. (Wie das Beispiel des Physikers Stephen Hawking zeigt, mag der technologische Fortschritt dem zwar etwas entgegenwirken, jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt.)

Die Praxis der Kampfkunst – aus diesem Grund nennen wir es auch Kunst – darf nicht allein darauf ausgerichtet werden, eine möglichst effektive und effiziente Technik zu entwickeln, sondern bedarf einer ausgleichenden Reflexion. Wir sollten uns über moralische und ethische Fragen Gedanken machen. Als Karatelehrer ist man seinen Schülern gegenüber verpflichtet, sicht mit den Motiven der Unterrichtspraxis zu befassen und sich nicht von unbewussten und unreflektierten Mustern leiten zu lassen. Gleichzeitig kann die Praxis aber nicht nur im Kopf stattfinden, sondern muss durch und mit dem Körper erfolgen.

Körper und Geist bedingen sich gegenseitig. Folgen auf unsere Gedanken keine Taten, können wir im Leben nichts bewirken. Machen wir uns zu unseren Motiven jedoch keine Gedanken, so folgen wir bloss unbewusst erlernten Verhaltensmuster.

Die Praxis der Kampfkunst erfordert mehr als nur das Erlernen von Techniken. Sie verlangt eine ständige Auseinandersetzung mit der eigenen körperlichen und geistigen Disziplin. Wie im Konzept von Bunburyōdō, in dem die Dualität von Kultur und Kampfkunst zusammenfliesst, ist auch im Karate das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist entscheidend. Ein Karateka darf sich nicht nur auf die äussere Stärke verlassen, sondern muss auch die inneren Kräfte – wie Reflexion, Ethik und Bewusstsein – kultivieren.

Wenn die Praxis ausschliesslich auf Effizienz und Technik ausgerichtet ist, verliert sie ihre tiefere Bedeutung. Der wahre Weg im Karate liegt in der ständigen Balance zwischen den physischen Fähigkeiten und der geistigen Achtsamkeit. Wer sich dieser Dualität nicht bewusst ist, bleibt in der rein äusserlichen Form des Trainings gefangen und verpasst die Gelegenheit, sich auf einer tieferen Ebene weiterzuentwickeln. Karate ist nicht nur eine Technik – es ist ein kontinuierlicher Dialog zwischen Körper und Geist, der weit über die Grenzen des Dōjō hinausgeht.